[Open] Perspectives. Demokratieförderung durch die modellhafte Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit im ländlichen Raum Sachsens

Um die Gegenwart gestalten zu können, muss die Geschichte verstanden werden.

Auch Deutschland und Sachsen besitzen eine koloniale Vergangenheit. Vor diesem Hintergrund führt das IBZ zusammen mit der Katholischen Akademie des Bistums-Dresden-Meißen von 2023 – 2025 das Projekt [Open] Perspectives. Demokratieförderung durch die modellhafte Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit im ländlichen Raum Sachsens durch.

Hauptziel des Projekts ist die Förderung des Engagements gegen Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in unserem demokratischen Gemeinwesen in den Landkreisen Görlitz und Zwickau sowie der Stadt Chemnitz. Dazu werden sich die Teilnehmenden mit der Geschichte und den Ursprüngen von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit auseinandersetzen. Ausgangspunkt ist dabei das Erbe, das sich aus der deutschen Kolonialgeschichte und ihren verschiedenen Facetten (z. B. Entstehung von Rassismen aufgrund der Konstruktion eines fremdenfeindlichen „Anderen“, der Mission, der Wirtschafts- und Wissenschaftsgeschichte) unter dem besonderen Bezug auf sächsische Regionalgeschichte ergibt.

Im Kontext der Auseinandersetzung mit diesem Erbe und gegen aktuell auftretende gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit werden die Teilnehmenden unterschiedlicher Zielgruppen Perspektiven für unsere Gesellschaft entwickeln (u.a. durch die Entwicklung kolonialer Erinnerungsorte) und darin gestärkt werden, sich selbst aktiv in ihrem lokalen Gemeinwesen und der dortigen Zivilgesellschaft demokratisch engagieren können.

Durchführung von online-Workshops für Lehrende, Multiplikator/-innen sowie Interessierte

1. Für Schüler/-innen an ostsächsischen Schulen, insbesondere des Landkreises Görlitz

Entwicklung und Vermittlung modellhafter Methoden und Materialien zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes in den ostsächsischen Kommunen im Kontext der Demokratiebildung. Diese werden in einem Materialkoffer gesammelt.

Dazu werden u.a. Materialien und Workshops angeboten zu den Themen:

Geschichte des deutschen Kolonialismus in Zusammenhang mit der Entstehung von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

Vor dem Hintergrund der Themenvielfalt und der Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus soll der Schwerpunkt auf die deutsche Kolonialtätigkeit im 19. Jh. gelegt werden. Neben der Geschichte werden sich die SchülerInnen kritisch mit den oft als Modernisierungsleistungen kolonialer (deutscher) Aktivitäten hinsichtlich des Landesauf- und -ausbaus, der Stabilisierung politischer und rechtlicher Verhältnisse in den Kolonien und der dortigen indigenen Kulturen, der medizinischer Versorgung etc. bis hin zu der Unterstützung der nationalstaatlichen Identitätsbildung auseinandersetzen.

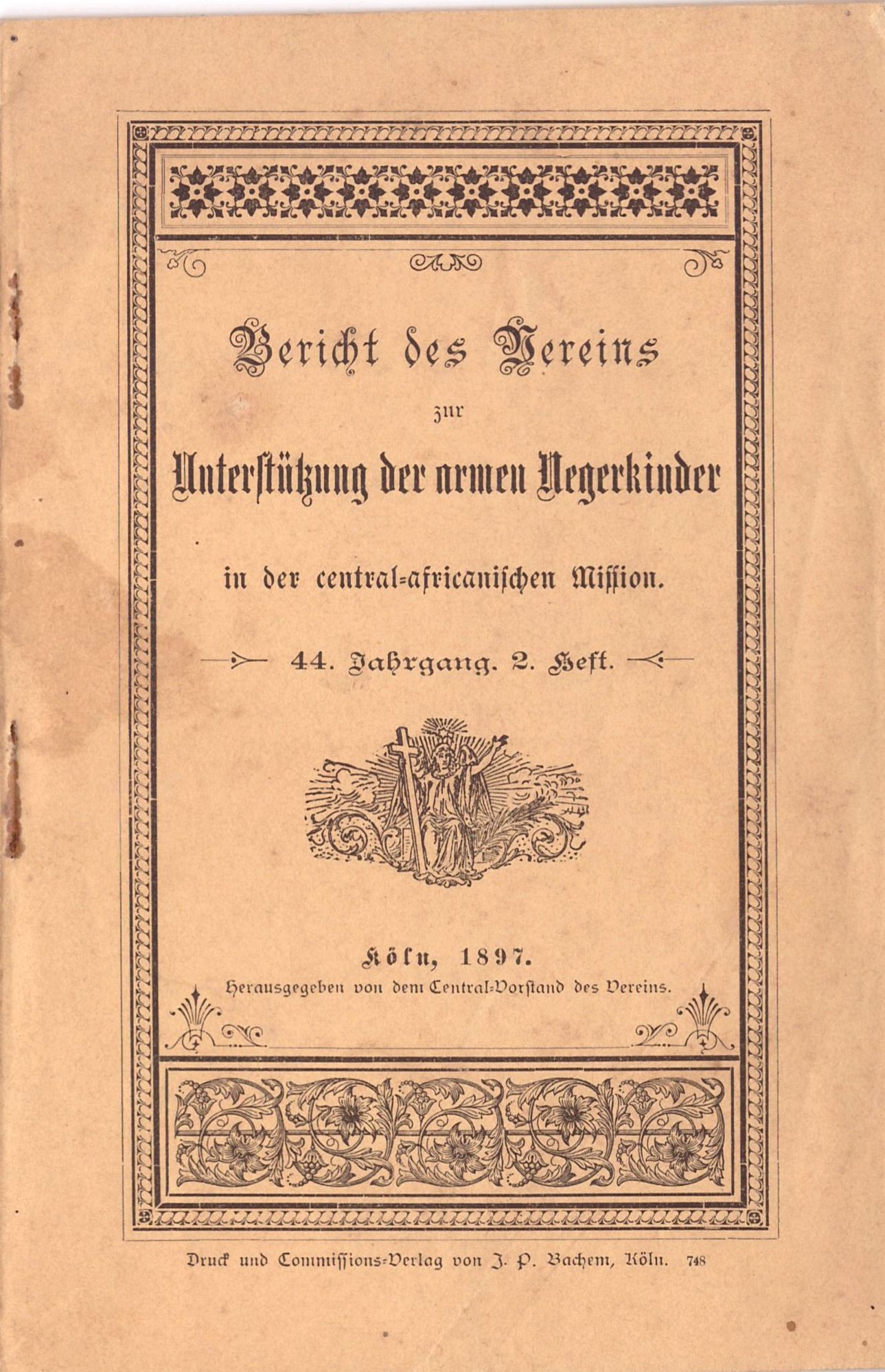

Der Workshop bietet die Möglichkeit, anhand von Originalquellen sich mit den oft als Modernisierungsleistung begründeten kolonialen Aktivitäten kritisch auseinanderzusetzen.

Paul Graetz und die Durchquerung Afrikas mit dem Automobil – von der Scheinbarkeit einer Heldentat.

Paul Graetz wurde 1875 in Zittau geboren. Er durchquerte Afrika von Ost nach West mit dem Automobil. Obwohl als Automobilpionier noch bis vor kurzem gefeiert, zeigen die Planung und Durchführung dieser Expedition sowie die darauffolgenden Veröffentlichungen koloniale Macht- und Unterdrückungsverhältnisse einschließlich einer rassistischen Sprache und eines auf den Kolonialismus fußenden Menschenbildes auf.

Der Workshop bietet die Möglichkeit, anhand von Originalquellen sich mit den oft als Pionier- und Forscherleistung begründeten kolonialen Aktivitäten kritisch auseinanderzusetzen.

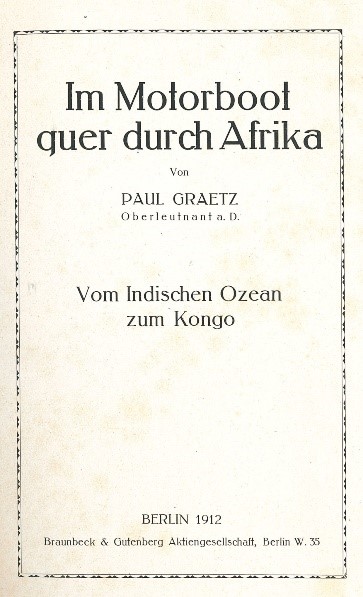

Ernst Pinkerts Beduinenkarawane –Konstruktion und die Imaginierung des Exotischen in Völkerschauen

Der Besuch von Völkerschauen waren im 19. Jahrhundert und bis Mitte des 20. Jahrhunderts ein in breiten Teilen der Bevölkerung beliebtes Amüsement, aber auch als Bildung angesehene Freizeitbeschäftigung. Ernst Pinkert, der Begründer des Leipziger Zoos, wurde 1844 in Hirschfelde bei Zittau geboren. Er organisierte zusammen mit anderen eine sogenannte Beduinenkarawane bzw. bot im Zoo anderen reisenden Völkerschauen Repräsentations- und Verdienstmöglichkeiten. Er beteiligte sich damit an der Ausprägung exotischer nicht-europäischer Menschenbilder, Stereotypen und unterstützte so auch die Verbreitung rassistischer Vorbehalte und Konzepte.

Der Workshop bietet die Möglichkeit, anhand von Originalquellen u.a. das Phänomen der Völkerschauen kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen. Zugleich zeigt der Workshop die Genese von Stereotypen und rassistischen Konzepten und Ordnungen und die damit verbundenen Weltbilder auf.

Weitere Materialien und Workshops werden zzt. konzipiert.

Angebot an Schulen und Bildungsträger

Was geschah in den Deutschen Kolonien?

Welche Spuren kolonialer Geschichte finden sich aktuell noch in Städten und Gemeinden in Ostsachsen?

Wie wirken in der Kolonialzeit herausgebildete rassistische Ordnungen und Hierarchien in der Gesellschaft bis heute nach?

Wie können sich Jugendliche gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit engagieren?

Das Projekt [Open] Perspektives bietet dazu thematische Workshops an.

Aufgrund der Förderung durch das Programm Weltoffenes Sachsen sind

alle Workshopangebote kostenlos.

2. Für Lehrende an ostsächsischen Schulen , insbesondere der Landkreise Görlitz und Bautzen

Im 2. Halbjahr 2023 werden wir im Rahmen einer hybriden Veranstaltungsreihe Bildungsmodule für Lehrerende anbieten, die sich mit der Geschichte des Kolonialismus durch das deutsche Engagement, dem Beitrag der Mission sowie die damit zusammenhängende Entstehung von Rassismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im 19. Jh. / Anfang des 20. Jh. auseinandersetzen. Zugleich vermittelt die Veranstaltungsreihe Ausgewählte aktuelle Entwicklungen und Forschungsergebnisse und Methodiken, diese in die schulische Bildung zu integrieren.“

Die Teilnahme an der Veranstaltungsreihe ist kostenlos.

3. Für Interessierte „In Verantwortung. Erbe und Ambivalenzen missionarischen Wirkens in der Vergangenheit.“

Die Workshopreihe bietet die Möglichkeit des Kennenlernens und der Auseinandersetzung mit dem ambivalenten Wirken von Mission im Kontext kolonialer Machtausübung in der Vergangenheit. Die Veranstaltungsreihe wird durch die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen organisiert.

Die Teilnahme an der Veranstaltungsreihe ist kostenlos.

Verein der Industriellen der Kreise Rothenburg O.L. und Hoyerswerda

Karl Wilhelm Nakonz

Sektion Kamenz in der Deutschen Kolonialgesellschaft

Georg Horn

Dr. H. Zietzschmann

Dr. med. Berger

Frauenbund der Deutschen Kolonialgesellschaft

Wilhelm Faupel

Dr. Albert Weil

Adda Freifrau von Liliencron

Martin von Gerlach

Verein der Industriellen der Kreise Rothenburg O.L. und Hoyerswerda

Sammlung für den „Fonds zur Bekämpfung des Sklavenhandels“

Vereinigte Lausitzer Glaswerke

Vorträge und koloniale Propaganda

Herrnhuter Brüdergemeine

Herrnhuter Gottesacker

Völkerkundemuseum Herrnhut

Dr. Emil Elschewicz

Vortrag „über die Kämpfe in Deutsch-Ostafrika

Vortrag „Eine Wanderung durch Deutschlands Kolonien“

Vortrag „Eine Wanderung durch Deutschlands Kolonien“

Vortrag „Unsere Deutsche Kolonien“

Gummiwarenwerk Kniepert

Gust. &. Heinr. Beneke, GmbH, Chromopapierfabrik

Max Hermann

Dr. Klemt

Fotolabor Strube

Firma August Förster

Curt Berger

Sektion Löbau in der Deutschen Kolonialgesellschaft

Kontakt

Dr. Mathias Piwko

Projektleiter

piwko@ibz-martienthal.de

Tel.: +49 35823-77 254